記事を書いても思うようにアクセスが集まらず、競合サイトに埋もれてしまう。そんな悩みを抱えていませんか?実は、検索結果で上位表示されるかどうかは、タイトルの付け方で大きく変わります。

この記事では、企業の発信活動を始めたばかりの方でも明日から実践できる、SEOに効果的なタイトルの作り方を3つのステップで解説します。単なるテクニック集ではなく、なぜそのタイトルが効果的なのかという考え方から丁寧にお伝えします。記事制作全体の流れを知りたい方は、「中小企業のコンテンツ企画〜制作〜配信の流れ|蓄積型発信で資産を築く実践ロードマップ」も合わせてご覧ください。

一時的なバズではなく、長期的に価値を積み重ねる発信を目指すなら、タイトル設定の基本を押さえることが重要です。読者の検索意図を捉え、自社の強みを的確に表現できるタイトルを作れば、クリック率の向上と検索順位の改善が期待できます。

検索で見つけてもらえるタイトル作りの基本

タイトルが検索順位やクリック率にどう影響するかを理解し、初心者でもすぐ実践できる3つのルールを押さえましょう。文字数の最適な長さや、よくある失敗パターンも紹介します。

タイトルが検索順位やクリック率にどう影響するかを理解し、初心者でもすぐ実践できる3つのルールを押さえましょう。文字数の最適な長さや、よくある失敗パターンも…

検索結果でタイトルが省略されないようにするには、PCでは28〜30文字以内、スマホでは32〜34文字以内に収めることが理想的です。特にスマホは表示領域が…

実際にタイトルを改善しただけでクリック率が2倍以上になった事例も少なくありません。対策キーワードを左側に配置し、読者にとってわかりやすい言葉を使うことで…

ユーザーは検索結果でまずタイトルを見て、クリックするかどうかを判断します

PCとスマホの両方で省略されずに表示される文字数です

重要なキーワードを前半に配置することで、検索エンジンとユーザーの両方に効果的

タイトルが検索順位とクリック率に与える影響

検索エンジンは、タイトルタグ(ページの内容を表すHTML要素)の内容を見てページの内容を判断します。適切なキーワードが含まれているかどうかが、検索順位を左右する重要な要素です。キーワード選定の具体的な方法については、「成果を出すSEOキーワード選定の方法|初心者が今日から実践できる手順を解説」で詳しく解説しています。

同時に、タイトルは検索結果でユーザーが最初に目にする情報でもあります。上位表示されても、タイトルが魅力的でなければクリックされません。実際に、タイトルを改善しただけでクリック率が2倍以上になった事例も少なくありません。

検索で見つけてもらい、さらに選んでもらう。この両方を実現するために、タイトルの質が欠かせないのです。

初心者が押さえるべき3つのルール

1. 対策キーワードを左側に配置する

検索エンジンもユーザーも、タイトルの前半部分を重視します。伝えたい内容を文頭近くに入れることで、検索での評価が高まりやすくなります。

2. 記事の内容を正確に表す

クリックを集めたいからといって、中身と異なるタイトルをつけると逆効果です。ユーザーはすぐに離脱し、結果的にページの評価が下がる可能性があります。

3. 読者にとってわかりやすい言葉を使う

専門用語や業界用語をそのまま使わず、検索する人が実際に使う表現に置き換えましょう。読者の立場に立った言葉選びが、クリック率向上につながります。

文字数は30文字前後が最適な理由

検索結果の画面では、タイトルが長すぎると途中で省略されます。PCでは約28〜30文字、スマートフォンでは約30〜41文字が表示される目安です。省略された部分は「…」と表示され、全文が伝わりません。

PCとスマートフォンの両方に対応するため、30文字前後に収めることが推奨されます。短くまとめることで伝えたいメッセージが明確になり、印象に残りやすくなる効果もあります。

ただし、文字数を気にしすぎて重要な情報を削るのは本末転倒です。最も伝えたいキーワードや内容を優先し、その上で30文字を目安に調整しましょう。

よくある失敗パターンと改善方法

失敗パターン1: キーワードの詰め込みすぎ

同じキーワードを何度も繰り返したり、関連語を無理に盛り込むと不自然なタイトルになります。ユーザーにとって読みにくく、クリック率が下がる原因です。

失敗パターン2: 抽象的すぎるタイトル

「○○について」「○○の話」といった曖昧な表現では、記事の内容が伝わりません。具体的に何が書かれているのか、読者にどんなメリットがあるのかを明確にしましょう。

改善方法: 数字や具体的な言葉を加える

「3つのポイント」「5分でわかる」「初心者向け」といった表現を使うと、記事の内容が具体的で実践的であることが伝わります。競合サイトのタイトルを参考にしながら、自社ならではの視点を加えることも大切です。

読者の心をつかむタイトルを作る実践手順

基本ルールを理解したら、実際に自社の記事タイトルを作成しましょう。検索キーワードの選定から、専門用語の言い換え、競合との差別化まで、段階を追って実践すれば、読者の心に響くタイトルが作れます。

読者が実際に検索する言葉を見つける方法

タイトル作成の第一歩は、お客様が実際にどんな言葉で検索しているかを知ることです。業界の専門用語ではなく、一般の人が日常的に使う言葉を意識しましょう。

お客様からの問い合わせ内容を振り返る

電話やメールで「こんなことで困っています」と相談された際、どんな言葉が使われていたでしょうか。製造業なら「金型」ではなく「部品を作る型」、IT業界なら「クラウド移行」ではなく「データをインターネット上に保存する方法」といった、身近な表現が見つかるはずです。自社の強みや価値観から発信テーマを見つける方法は、「何を発信すればいいか迷う経営者へ|自社の理念・価値観・強みから発信テーマを見つける方法」も参考になります。

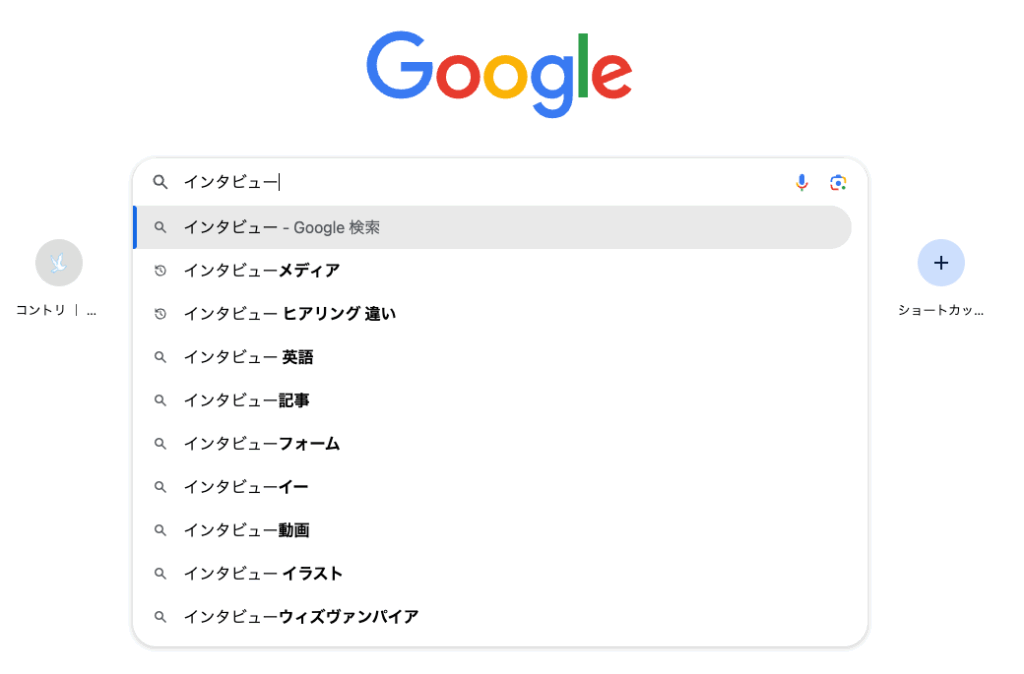

Googleのサジェスト機能を活用する

検索窓にキーワードを入力すると、関連する検索語が自動表示されます。これは多くの人が実際に検索している言葉なので、タイトルに含める表現のヒントになります。

専門用語を分かりやすい表現に変える工夫

製造業やBtoB企業など専門性の高い業界では、技術的な言葉が当たり前に使われています。しかし、検索する人の多くは専門家ではありません。一般の人にも伝わる表現に言い換えることで、より多くの読者に届くタイトルが作れます。

日常生活の例えに置き換える

技術的な言葉は、日常生活の例えに置き換えてみましょう。

- 「射出成形」→「プラスチック製品を型に流し込んで作る技術」

- 「クラウドストレージ」→「インターネット上の倉庫」

解決できる悩みで表現する

その言葉で解決できる悩みを表現するのも効果的です。

- 「在庫管理システム」→「在庫切れを防ぐ仕組み」

言い換えた表現が適切かどうかは、社内の新入社員や家族に見せて確認するのが一番です。専門知識のない人にも伝わる言葉を選ぶことで、検索結果でのクリック率が高まります。

競合記事との差別化ポイントの見つけ方

同じテーマで書かれている記事は他にもたくさんあります。自社ならではの切り口を見つけることで、読者に選ばれるタイトルになります。

検索結果の上位記事を確認する

競合記事のタイトルを確認し、どんな言葉が使われているか、どんな切り口で書かれているかをメモしましょう。完全に違う内容を目指す必要はありません。自社の経験や強みを活かした視点を加えるだけで、読者にとって新しい価値が生まれます。

自社だからこそ語れる要素を盛り込む

以下のような要素を盛り込みましょう。

製造現場での経験、お客様との対話で得た気づき、試行錯誤の末に見つけた方法など、具体的なエピソードがあれば、それがそのまま差別化のポイントになります。

| 比較軸 | 競合記事 | 自社記事(差別化後) |

|---|---|---|

| 切り口 |

一般的な解説 理論中心 汎用的な内容 |

実践的な経験談 失敗事例から学ぶ 3年間の実践で分かった |

| 対象読者 |

幅広い層 業界問わず 経験レベル不問 |

初心者向け 中小企業に特化 製造業界向け |

| 提供価値 |

基本知識の提供 一般的なノウハウ 表面的な情報 |

実務ですぐ使える方法 コスト削減の具体策 リスク回避のポイント |

| 独自性 |

公開情報の整理 既存知識の再構成 一般論の展開 |

製造現場での経験 お客様との対話で得た気づき 試行錯誤の末に見つけた方法 |

数字や具体例でクリックしたくなる要素を加える

タイトルに具体的な数字や例を入れると、記事の内容がイメージしやすくなります。「いくつかの方法」ではなく「3つの方法」、「短時間でできる」ではなく「5分でできる」と表現するだけで、読者はクリックする理由を得られます。

数字で記事のボリュームや所要時間を示す

数字があると、読む前から記事のボリュームや所要時間が分かり、安心感につながります。

誇張した表現は避ける

「誰でも簡単に」「絶対に成功する」といった言い方は、かえって信頼性を損ねる恐れがあります。実績や事例を数字で示す際は、自社で実際に確認できる内容に限定してください。架空の数値を使うと、読者の期待を裏切ることになり、長期的な信頼関係を築けません。

すぐ使えるタイトル作成チェックリスト

自分の記事タイトルを作る時、または既存のタイトルを見直す時に使えるチェック項目を用意しました。以下のポイントを一つずつ確認しながら、読者に響くタイトルに仕上げていきましょう。

タイトル作成時の確認項目:

このチェックリストを使って、継続的にタイトルの質を高めていけば、検索結果での存在感が確実に高まります。

小さな改善で大きな成果を生む継続の仕組み

タイトルを改善するだけで終わりにしていませんか?一度修正して満足してしまうのは、せっかくの努力がもったいない使い方です。タイトルを継続的に見直しながら効果を積み重ねていくことで、検索結果での存在感は確実に高まります。

短期的な成果だけを追うのではなく、長期的に企業の資産となる発信を目指す考え方をご紹介します。

タイトル変更のタイミングと判断基準

既存の記事タイトルを見直すべきタイミングは、いくつかの明確な判断基準で決められます。

記事公開後3か月が経過した時点

この期間があれば、検索エンジンがページを評価し始めるには十分な時間といえます。ただし、完全な効果を確認するにはさらに長い期間が必要な場合もあることは覚えておきましょう。

アクセス数が想定より少ない場合

Googleサーチコンソール(Googleが提供する無料の分析ツール)で表示回数を確認し、検索結果には表示されているのにクリックされていない記事は、タイトルの見直し対象として優先度が高くなります。競合サイトと比較して検索順位が低い記事も、タイトルを含めた改善が必要なサインです。効果測定の詳しい方法は、「発信活動の効果測定と改善の回し方|中小企業が成果を数字で把握する方法」で体系的に解説しています。

注意: 頻繁な変更は避ける

検索エンジンがページを再評価するには時間がかかるため、少なくとも2〜3か月は様子を見る必要があります。焦って何度もタイトルを変えると、かえって順位が不安定になる恐れがあります。

効果測定で確認すべき2つの数値

タイトル改善の効果を確認する際は、シンプルに2つの数値に注目しましょう。

1. 検索結果での表示回数

Googleサーチコンソールの「検索パフォーマンス」で確認でき、あなたの記事が検索結果に何回表示されたかを示します。

2. クリック数

表示回数のうち、実際に何回クリックされたかを示す数値で、タイトルの魅力度を測る重要な指標です。この2つの数値を比較すれば、クリック率も算出できます。

例: 表示回数が1,000回でクリック数が50回なら、クリック率は5%

専門的な分析ツールがなくても、この2つの数値を定期的にチェックすることで基本的な効果は把握できます。タイトル変更前後の数値を記録しておけば、どの修正が効果的だったか判断する材料になります。変更後は最低でも1か月、できれば2〜3か月の推移を見て判断しましょう。

失敗を防ぐ注意点と対処法

タイトル改善を進める中で、いくつかの失敗パターンがあります。

失敗パターン1: タイトルだけに注力して本文の質がおろそかになる

どれほど魅力的なタイトルを付けても、読者が記事を開いて「思っていた内容と違う」と感じれば、すぐに離脱してしまいます。

失敗パターン2: 効果を焦って短期間で何度も変更する

1か月ごとにタイトルを変えるような頻度では、検索エンジンの評価が安定せず、かえって順位が下がる可能性があります。変更は計画的に行い、十分な期間を置いて効果を確認しましょう。

失敗パターン3: キーワードを詰め込みすぎて不自然なタイトルになる

「SEO タイトル 付け方 コツ ポイント 方法」のように、キーワードを並べただけのタイトルは読者にも検索エンジンにも評価されません。あくまで自然な文章として読めるタイトルを心がけてください。

【画像挿入 種類: 比較表 内容: 失敗例と改善例を並べた表(詰め込みすぎ/適切な配置、本文不一致/一致、頻繁な変更/計画的変更の対比) 目的: よくある失敗パターンを視覚的に理解し、自社の記事で同じ失敗を避けられるようにする】

長く成果を積み上げる改善サイクルの作り方

記事タイトルの改善を継続的に行い、企業の発信活動として定着させるには仕組みが必要です。

月に1回など無理のないペースで見直しの時間を確保する

カレンダーに予定を入れておけば、忙しい中でも確実に実行できます。

改善の記録を残す

エクセルや簡単なメモでかまいませんので、以下の項目を記録しておきましょう。

- 変更前のタイトル

- 変更後のタイトル

- 変更日

- 効果測定の結果

この記録が蓄積されることで、自社にとって効果的なタイトルパターンが見えてきます。

小さな成果を積み重ねる姿勢を持つ

最初は月間アクセス数が10件増えただけでも、それは確実な改善の証です。一時的な注目よりも、読者にとって価値のある情報を提供し続けることで、信頼の蓄積につながります。こうした継続的な取り組みこそが、企業の資産となる発信の基盤となるのです。蓄積型発信の考え方については、「蓄積型発信とは何か?|続けることで成果を出す本質的な発信方法を徹底解説」で詳しく解説しています。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。SEOに効果的なタイトル作りは、難しい技術ではなく明日から実践できる具体的な手順です。この記事でご紹介した考え方とチェックリストを活用すれば、検索で見つけてもらえる記事へと確実に近づけます。改めて、今日からすぐに取り組める重要なポイントを3つご紹介します。

- 対策キーワードをタイトルの前半に配置し、30文字前後に収めることで検索エンジンとユーザーの両方に内容が伝わりやすくなる

- 専門用語を日常的な表現に言い換え、読者が実際に検索する言葉を使うことでクリック率が向上する

- 数字や具体例を加えて自社ならではの切り口を示すことで、競合記事との差別化が実現できる

タイトルの改善は一度きりで終わりではありません。月に一度の見直しと効果測定を繰り返すことで、小さな成果が積み重なり、やがて企業の大きな資産となる発信へと育っていきます。この考え方は、「資産になる発信と一過性の発信の違い|効果が続く発信で成果を積み上げる方法」でより詳しく解説しています。まずは既存記事のタイトルをチェックリストで確認することから始めてみてください。一時的なバズではなく、長期的に読者の信頼を得られる発信を目指して、今日から一歩ずつ改善を進めていきましょう。

SEO対策をさらに深く学ぶ関連記事

「SEOクローラー対策:初心者でも今日から始められる実践ガイド」

タイトル最適化と合わせて実施したいクローラー対策を解説。検索エンジンに正しく評価してもらうための基礎知識が学べます。

「コンテンツマーケティングとSEOの違いをわかりやすく解説」

SEOとコンテンツマーケティングの関係性を理解することで、タイトル作成の位置づけがより明確になります。

「コンテンツマーケティング成功の法則|月10万円以下で始める中小企業の実践方法と失敗回避策【事例あり】」

タイトル最適化を含む、コンテンツマーケティング全体の成功事例と具体的な進め方を解説しています。